Un cadre pour une action collective en faveur du climat

L'adaptation au changement climatique est plus efficace lorsque les solutions sont élaborées avec les communautés, et non pas livrées directement à elles. NAbSA repose sur ce principe. Il ne s'agit pas d'une boîte à outils pour des projets, mais d'une démarche citoyenne qui vise à placer au cœur de l'action climatique la relation entre les populations, la nature et le climat.

Cet esprit de collaboration était au cœur d’une session dynamique sur le Cadre opérationnel de la NAbSA au Congrès mondial de la nature de l'UICN 2025. NAbSA, coordonné par UICN et financé par Affaires mondiales Canada à travers son Partenariat pour le climat (P4C) initiative, rassemble 19 projets dans 30 pays en Afrique subsaharienne, travaillant dans 12 écosystèmes différents. Son objectif : fournir des orientations pratiques et participatives pour la conception d’actions nature-climat pour l’adaptation et la résilience, ancrées dans l’appropriation communautaire et les reliant à domaines politique et financier.

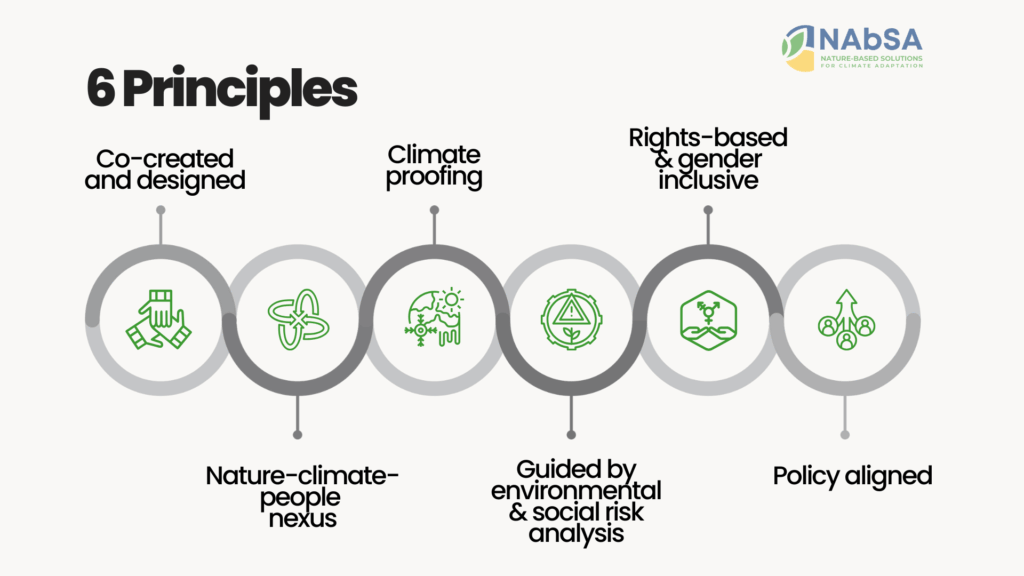

Élaboré conjointement avec des partenaires sur le terrain, le Cadre propose des principes et des étapes clairs pour concevoir des actions d'adaptation et de résilience pilotées par les communautés, tenant compte des questions de genre et fondées sur des connaissances acquises, et non imposées de l'extérieur. Cette session a été l'occasion d'en apprendre davantage sur le six principes directeurs et étapes du cadre opérationnel de la NAbSA.

Pourquoi NAbSA, pourquoi P4C

Le Canada a engagé 14,4 milliards de livres sterling (1 milliard TP4T5,3 milliards) de financement climatique — 40 % pour l'adaptation et 14,4 milliards de livres sterling (1 milliard TP4T1 milliard) pour les solutions fondées sur la nature — guidé par une approche féministe et fondée sur les droits. Kerry Max d’Affaires mondiales Canada a noté : «En l’absence de la pleine participation des femmes à la conception et à la mise en œuvre des solutions climatiques, ces programmes ne seront tout simplement pas aussi efficaces ni durables.« , a noté Kerry.

La NAbSA a été créée dans cet esprit, en plaçant les femmes, les peuples autochtones et les communautés de première ligne au centre de leurs préoccupations en tant que décideurs, détenteurs du savoir et copropriétaires de la transformation.

De la politique à la pratique : la co-création en action

- Restauration des mangroves et des droits au Sénégal — Frédérique Thomas, SOCODEVI

Au Sénégal, les écosystèmes de mangrove sont au cœur de la vie communautaire — et de Natur'ELLES, une initiative menée par des femmes.

Frédérique Thomas a souligné comment le projet s'attaque aux facteurs de déforestation à travers trois piliers interconnectés : conservation des écosystèmes, gouvernance inclusive des ressources et diversification économiqueL’ostréiculture dirigée par des femmes est devenue à la fois un outil de restauration et un mécanisme d’autonomisation.

«Les femmes sont au cœur de la solution, du savoir traditionnel à la gouvernance inclusive. Lorsqu'elles disposent de l'espace et des ressources nécessaires, elles transforment leurs communautés.", a-t-elle déclaré.

Le projet élimine également les obstacles pratiques à la participation : par exemple, en proposant des services de garde d’enfants pendant les réunions de gouvernance pour permettre aux femmes de prendre part à la prise de décision.

- Mesurer l’impact et favoriser la transformation — Gaétan Quesne, Baastel

Dans Tchad et République du Congo, des projets d’adaptation tels que ELLETriste sont confrontés à des contextes sociaux et écologiques très différents.

Gaétan Quesne décrit comment évaluations participatives de la vulnérabilité tenant compte du genre informer les interventions pertinentes au niveau local. Le suivi couvre retombées économiques pour les groupes de femmes, résilience des écosystèmes, et structures de gouvernance.

«Ce qui se passe sur le terrain ne doit pas rester sur le terrain : cela doit éclairer les indicateurs mondiaux et la politique climatique., a-t-il souligné.

- Autonomiser les femmes dans l’économie bleue — Andréanne Martel, Mission Inclusion

À travers le Projet de paysages marins régénératifs (ReSea), une partie de la Initiative de la Grande Muraille Bleue, Andréanne a décrit comment SfN inclusives dans les paysages marins côtiers sont conçus dès le départ.

Chaque activité commence par consultation et co-créationLes communautés, en particulier les groupes de femmes, identifient des chaînes de valeur prometteuses. Celles-ci sont ensuite validées lors de réunions conjointes avec les autorités locales et les décideurs politiques, garantissant ainsi un alignement fort avec les priorités nationales.

Des groupes sélectionnés dirigés par des femmes reçoivent une formation commerciale intensive et un mentorat, transformant activités de restauration telles que la replantation de mangroves ou la culture d'herbiers marins en opportunités économiques viables.

«La cocréation n'est pas qu'un terme à la mode. Elle implique de reconnaître chaque acteur comme co-propriétaire du projet.," Andréanne Martel souligné.

- Restauration des forêts grâce aux connaissances communautaires — Olivia Nasewicz, Entraide universitaire mondiale du Canada

En Guinée, au Ghana et en Côte d’Ivoire, Olivia a expliqué à quel point les femmes sont au cœur de restaurer les forêts tropicales dans le Adaptation climatique basée sur la nature dans les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest projet.

En intégrant connaissances écologiques traditionnelles avec analyse de l'ADN environnementalLes communautés identifient les espèces prioritaires pour le reboisement. Plus de 100 femmes rurales ont été formées à la collecte de données sur la biodiversité, renforçant ainsi leur confiance et influence dans la prise de décision.

«Lorsque les femmes dirigent la restauration, elles ne prennent pas seulement soin des arbres, elles cultivent la résilience," Olivia Nasewicz dit.

Cette collaboration comble également les lacunes des bases de données mondiales sur la biodiversité, élevant écosystèmes d'Afrique de l'Ouest dans les efforts de surveillance internationale.

- Les femmes au cœur de l’adaptation au Maroc et au Tchad — Renée Brunelle, SOCODEVI

Renée Brunelle a parlé de projets dans les forêts du Moyen Atlas marocain (FERME) et celui de Chad (TRACC) paysages semi-arides, où les groupes de femmes favorisent la conservation des écosystèmes et la diversification des moyens de subsistance.

À travers documentation foncière et engagement des chefs traditionnelsLes femmes bénéficient d’un accès plus sûr à la terre, ce qui permet une agroforesterie durable et une production à valeur ajoutée d’arachides, de sésame et de produits forestiers non ligneux.

«L’inclusion des genres n’est pas une case à cocher : il s’agit de modifier les structures de pouvoir et de garantir que les femmes puissent agir, décider et en bénéficier.« , explique Renée.

- Adaptation transformatrice de genre : plus qu'un principe

Tout au long du panel, le modérateur Verónica Ruiz Garcia (UICN) a souligné que le travail sur le genre est un spectre. La transformation se produit lorsque les barrières systémiques sont abordées à chaque étape:de la reconnaissance du travail de soins non rémunéré à la création de structures de gouvernance favorables.

Les panélistes ont souligné à plusieurs reprises Principes 1 et 2 du cadre opérationnel de la NAbSA — la co-création et l’équité — comme catalyseurs essentiels.

Ils ont également souligné ce qui fait la différence dans la pratique : des conseils étape par étape, des outils pratiques, une formation à l'égalité des sexes et à l'inclusion sociale (GESI), des voies de financement et la volonté de faire les choses différemment.

«L’intégration signifie réunir tout le monde autour de la table, non seulement en tant que participants, mais aussi en tant que décideurs., conclut Verónica.

Un espace d'innovation communautaire pour l'adaptation et la résilience

Le cadre opérationnel de la NAbSA est plus qu’un modèle théorique : c’est un espace d’innovation communautaire, un écosystème d’apprentissage plutôt qu’un modèle fixe. En unissant politique et pratique, droits et restauration, NAbSA montre que l’adaptation climatique équitable et menée localement n’est pas une aspiration, elle est déjà en cours.

Perspectives d'avenir : de la NAbSA à l'action mondiale

La session a clairement démontré qu'une adaptation climatique véritablement intégrative est possible et déjà en cours. placer la co-création et l'égalité des sexes au centre de la conception des SfNLes projets NAbSA favorisent la résilience des populations et des écosystèmes.

Un grand merci de la part de nous tous à NAbSA à tous les intervenants et participants pour avoir apporté leur expertise, leur passion et leur vision à cette session. Restez à l'écoute de la publication du cadre opérationnel de la NAbSA lors de la 30e Conférence des Parties (COP30) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en novembre prochain à Belém.

Merci à tous les partenaires et praticiens qui façonnent ce travail avec courage et soin, ainsi qu’à Affaires mondiales Canada pour son soutien continu à la promotion de la justice climatique et de la résilience.